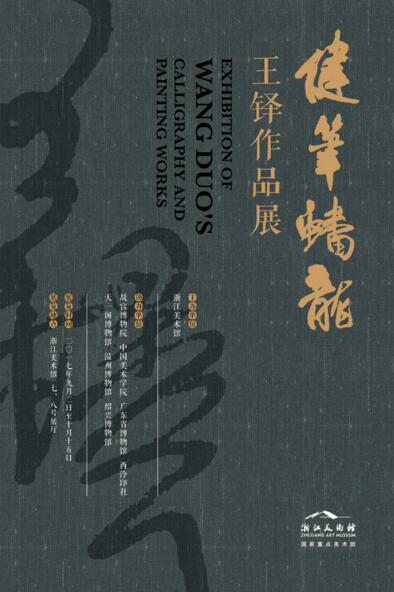

文安健筆蟠蛟螭——浙江美術館集中呈現王鐸作品

9月2日,浙江美術館主辦的“健筆蟠龍——王鐸作品展”在該館展出。展覽以“健筆蟠龍”為名,萃自吳昌碩跋文之“眼前突兀山險巇,文安健筆蟠蛟螭”句。此跋附于王鐸所作草書卷后,已然點明王鐸草書之“險”“健”勢態。展覽共展出王鐸書畫作品50多件,其中書法為多數,而書法作品中,以草書居多。雖于今世,王鐸憑其書法著名,但他也作畫,清人張庚稱王鐸山水“沉沉豐蔚,意趣自別”,又褒其花草“超脫名貴”。此次展覽,山水、花卉亦在列。展覽共分3個板塊,一是王鐸的臨帖,有軸、卷、扇面形制;二是王鐸的創作,內容上涵蓋了自作詩、他人詩、手札;三是其繪畫,山水、花卉等題材。

明清之際的“神筆”王鐸

王鐸(1592—1652),字覺斯,又字覺之,號嵩樵、石樵、十樵、癡樵、雪山。明萬歷二十年生于河南孟津雙槐里。王鐸14歲開始讀書,16歲入庠,30歲中舉,天啟二年31歲時中進士,入翰林院為庶吉士,同期入翰林院為庶吉士的還有倪元璐、黃道周,當時人稱“三株樹”和“三狂人”。“而庶吉士始進之時,已群同為儲相”,獲得了仕途中很高的起點。崇禎十一年任禮部右侍郎兼翰林院侍讀學士、經筵講官、教習館員等職,秋講日進講《中庸·唯天下至圣章》,“力言加派,賦外加賦,白骨滿野,敲骨剝髓,民不堪命,有司驅民為賊,室家離散,天下大亂,致太平無日”,遭到崇禎帝切責。弘光朝廷建立,入閣為次輔,次年五月十五日,豫親王多鐸進入南京,王鐸和禮部尚書錢謙益等文武數百員出城受降。清順治三年,以原官禮部尚書管弘文院學士,充《明史》副總裁。順治六年,授禮部左侍郎,充太宗文皇帝實錄副總裁,同年晉少保。順治九年病逝故里,謚文安。王鐸入清以后,大節已虧,頹然自放,“按舊曲,度新歌,宵旦不分,悲歡間作”。王鐸于詩文書畫皆有成就,尤以書法見長,有《擬山園帖》《瑯華館帖》及諸多詩文書畫傳世。

在中國書法藝術史上,他有“神筆王鐸”之譽,以其獨特的書風和書學成就確立了在我國書法藝術發展史上的特殊地位。王鐸擅長真行草隸各體,楷書師法鐘繇, 又學顏真卿及柳公權,筆力洞達, 既端正莊重, 又顯靈氣俊逸。行草書最為世人所重,宗法“二王”, 后得力于米芾, 其手卷蒼勁跳躍, 布勢連綿, 變化神出。六尺到丈二巨幅立軸, 寫來得心應手,一氣呵成, 雄健悠肆, 骨力暢達。王鐸長于布局取勢, 章法奇特, 為明末清初在草書上最具成就的書家之一。他與倪元璐、黃道周、傅山等書家一道, 提倡取法高古,開展復興書壇的活動,一掃明末書壇因循守舊之氣,開創了明末清初大寫意書風格局。

獨宗羲獻 戛戛獨造

從明天啟到明崇禎初年,王鐸任職翰林院,從而有機會看到皇家內府的庋藏,大量的晉唐真本書畫大大提高了他的藝術視野和鑒賞水平。除能見到各類刻帖碑拓外,眾多的唐宋元明經典作品上還留有他的題跋。從這些題跋中,可以欣賞到他極為精到細致的書法佳作,又可作為研究王鐸書畫師承關系的資料。這種博覽和鑒賞的機會是其他藝術家不可企求的,也是攀登藝術制高點的必不可缺的條件之一。

王鐸高揚“獨宗羲獻”的旗幟始終不渝,對《閣帖》的研究最為深入。王鐸早年臨習《圣教序》,無論形神筆墨,均足與古人比肩,自云:“《圣教》之斷者,余年十五,鉆精習之。”師古臨帖是王鐸書法藝術的重要特色,他一生都在勤奮地臨帖學習,“鐸每日寫一萬字,自訂字課,一日臨帖,一日應請索,以此相間,終身不易,五十年終日矻矻而不綴止。月來病,力疾勉書。”他甚至提倡“沉心驅智,割情斷欲,直思跂彼室奧。恨古人不見我,故飲食夢寐以之。”(跋《瓊蕊廬帖》)。他臨帖擬古,并非一味“規規摹擬”,從他大量的存世作品看,他把臨古和創作有機結合在一起,既有經典的元素,又有自己的風格,他汲取魏晉書家中和典雅的韻致以節制個人創作狂放縱逸的“度”,勿使自己偏離書法本體,避免陷入“野道”之中,同時,運用自己的理解和情態去臨寫古人,使之成為一種創作形式。他臨王羲之最多,卻用了幾十種筆法、體制來臨,以遺貌取神的意臨來逆反古人,擺脫古人。此外,王鐸廣泛涉獵魏晉唐宋諸名家,但又“強項不肯屈服”于虞世南、柳公權、米芾等先賢,這是王鐸膽大與氣魄的表現,也是他此后研習各家流變、獨樹個性規模的基準點,反映了王鐸的書法史觀和對自我的高度清晰的認識。

王鐸的大寫意書風主要有以下幾個特征:一是在用筆上求“變”,錯落有致,正欹相生,通過粗細、潤澡對比強烈,給人造成驚奇的視覺效果;二是在用墨上求“漲”,創新性使用漲墨,使筆畫自然滲化,造成一種模糊、渾沌、殘缺的美;三是在結體上求“險”,結體緊密,姿態欹側,追求奇險又能縱斂適宜,剛柔相濟,通過正欹、聚散、伸縮等夸張組合,大開大合而富于動感;四是在章法上求“奇”,布局大小參差、剛柔相濟,豐富多樣;五是在幅式上求“大”,其書法多是大軸長卷,其氣勢上雄渾博大。

從明朝舊臣到清廷新貴

王鐸生活在明清之交一個社會劇烈動蕩、江山易幟的特殊時代。這個時代造就了他充滿矛盾而苦難深重的內心世界,同時又激發了強烈的藝術創造性。他由明朝舊臣變為清廷新貴,在清朝統治集團中又受到諸多猜忌和防范,故國樓臺、舊朝往事,功名理想煙消云散。精神上的壓抑和折磨轉而為書法藝術上的寄托和放懷,書法成為其自我價值實現的最終門徑。這種傾注和釋放,使王鐸的書法藝術開創出魏晉以來全新的視覺面貌。在“二王”中和藝術審美外建立起磅礴雄強的視覺沖擊力。清王宏撰《石氏齋題跋》評:“文安學問才藝,皆不減趙承旨,特所少者,蘊藉耳。”清吳修《昭代尺牘小傳》:“鐸書宗魏晉,名重當代,與董文敏并稱。”近代書畫大家吳昌碩對其推崇備至,贊譽:“文安健筆蟠蛟螭,有明書法推第一。”啟功先生說:“王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君。”代表了后人對王鐸書法藝術上的高度肯定。

明末清初,鼎革之變,舊時王鐸“君擇臣,臣亦擇君”的選擇,是飽受儒家倫理觀念浸潤的傳統知識分子對政治倫理的深層反思,卻也難逃內心深處的負疚,以及“貳臣”簡率二字的道德指責。王鐸把他滿腔的入世情懷與現實關懷附于筆尖,隨形落紙,有了我們今天看到的“健筆蟠龍”。輾轉流年,時光沉淀,今世他倒是如自己所云“我無他望,所期后日史上,好書數行也”之言,歷史公允地肯定了他的書法成就。

上一篇:第一頁

下一篇:“詩書畫印”還是“識書畫印”

- 打好節日牌,冰雪時光積極推動品牌形象戰略

- 2022春節必購裝備來了!絨言絨語萌物軍團衛衣閃耀上線

- 春運期間國內航線加班20297班 確保廣大旅客“走得了、走得好”

- 歲末年初“吸錢花招”頻出 健身官司頻繁警惕這些套路

- 國家鐵路局:擬修改火車兒童票優惠條件 打破“身高論票價”

- 養老機構發生欺老、虐老等侵害老年人合法權益的行為 相關責任人或被實施“行業禁入”措施

- 買家斥資萬元買盲盒只是“有錢任性”嗎?用“盲盒”誘導食品過度消費當抵制

- 北京市燃氣安全大檢查持續至3月底 拒不整改燃氣安全隱患可依法暫停供氣

- 北京市《網絡餐飲服務餐飲安全管理規范》4月實施 生食水產品不宜外賣配送

- 物流信息簽收人“家門口、消防栓、地墊”令人哭笑不得 快遞新規不得代為確認收到快件

- 北京家用燃氣灶具新標準本月實施 必須人身安全和健康放在首位

- 春節前北京新發地市場果蔬肉量價齊穩 臘月豬肉供應能力大于需求

- Kindle熱度不再:從“閱讀神器”到“蓋泡面神器” 電子書如何面對市場挑戰?

- 互聯網醫院為何雷聲大雨點小? 破除互聯網+醫療發展的政策藩籬

- 工信部:加快現代輕工產業體系建設 開展升級創新產品制造工程

- 北京市年內實施14項重點任務 全方位守護人民健康發掘“健康北京”的豐富內涵

- 多地發布“文明聚餐適量自愿飲酒”倡議書 勸酒這種不文明餐桌行為為何頻繁發生?

- “劇里看重播”是對觀眾不尊重 國家廣播電視總局發布新規精簡常規劇集正片

- 市場監管總局進一步規范固體飲料標簽標注 嚴格固體飲料質量安全監管

- 市場監管總局將計量惠民落到實處 2021年全國查處計量違法行為6534件

- 千元修復個人征信報告?銀行:征信修復都是騙局 背后暗藏詐騙陷阱

- 5家快遞企業“春節不打烊” 保障節日寄遞需求

- 今年春運預計2283萬人次進出京 出行客運量較2021年均有所增加

- OPPO 2022年新春禮盒發布,由非遺傳承人創作、結合了AR科技!

- 家里的廢舊衣物扔了可惜 捐贈又找不到好的途徑該咋辦?

- 春運搶票高峰期“搶票加速”服務再次大量上線 真管用還是大忽悠?

- 北京市餐飲企業食品安全大檢查 呷哺呷哺、華萊士等品牌被通報

- 市場監管總局組織開展襯衫、睡衣居家服產品質量國家監督抽查

- 推動圖書價格立法 有效制止網上網下出版物銷售惡性“價格戰”

- 勁酒致敬美好生活,揭秘健康生活方式

-

凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

-

惡意搶注囤積商標 國家知識產權局:堅決遏制

數量多達幾百件甚至幾千件,搶注閑置、待價而沽惡意搶注囤積商標成一些企業生財之道國家有關部門表示,將從嚴審查、堅決遏制和打擊商標非正

2018-12-24 08:37

-

中關村在線2018年度科技大會暨產品頒獎盛典在京舉行

中新網12月21日電 12月20日,中關村在線2018年度科技大會暨產品頒獎盛典在北京舉行。作為行業領先的科技互聯網媒體,這是中關村在線第十一

2018-12-21 10:19

-

忘帶身份證可住酒店,又解決一民生痛點

據新華社報道,安徽省公安廳近日發布的《安徽省公安機關深化放管服改革39項措施》第11條規定,國內居民忘記攜帶有效身份證件的,可以在具備

2018-12-21 09:02

-

業內聚焦金融數字化轉型:擁抱變化 積極創新

中新網北京12月20日電 (記者 陳康亮)中國經濟數字化變革方興未艾,蓬勃發展。作為經濟重要組成部分的金融機構面對變革將何去何從?在此間

2018-12-21 08:46

-

深圳警方打掉“財富中國”非法集資平臺 刑拘6人

中新網深圳12月20日電 (陳文 任冠元 蔣磊)深圳福田警方12月20日通報稱,深圳福田警方日前打掉財富中國非法集資平臺,6名犯罪嫌疑人因涉

2018-12-21 08:46

-

2018世界電子商務大會在京舉行

主題為新經濟·新電商·新零售的2018世界電子商務大會12月20日在北京舉行。圖為與會嘉賓出席開幕儀式。 主辦方供圖 攝中新網北京12月20日

2018-12-21 08:43

-

下月中國實施新個稅法 稅務機關公布征管操作辦法

中新社北京12月20日電 (記者 趙建華)新修改的中國個人所得稅法將于2019年1月1日正式實施。中國國家稅務總局對居民、非居民個人預扣預繳方

2018-12-21 08:39

-

工信部印發文件 解決5G基站與其他無線電臺干擾問題

中新網12月20日電 據工信部網站消息,為保障我國第五代移動通信系統(5G)健康發展,協調解決5G基站與衛星地球站等其他無線電臺(站)的干擾問

2018-12-21 08:39

-

寧夏中衛西氣東輸互聯互通工程正式進氣投產

中衛西氣東輸互聯互通工程正式進氣投產,工作人員臉上洋溢著喜悅的笑容。 楊迪 攝中新網銀川12月20日(于翔 楊迪)12月20日,西氣東輸的窗

2018-12-21 08:36

-

全球二維碼代碼中國區發行正式啟動

新華社北京12月20日電(記者高亢)記者20日從中國二維碼注冊認證中心獲悉,近期成立的國內首家全球代碼發行機構——統一二維碼標識注冊管理中

2018-12-21 08:35